独家:益康园山鸡蛋出厂7天变质 记者调查乱象

出厂7天的“山鸡蛋”大部分已散黄。

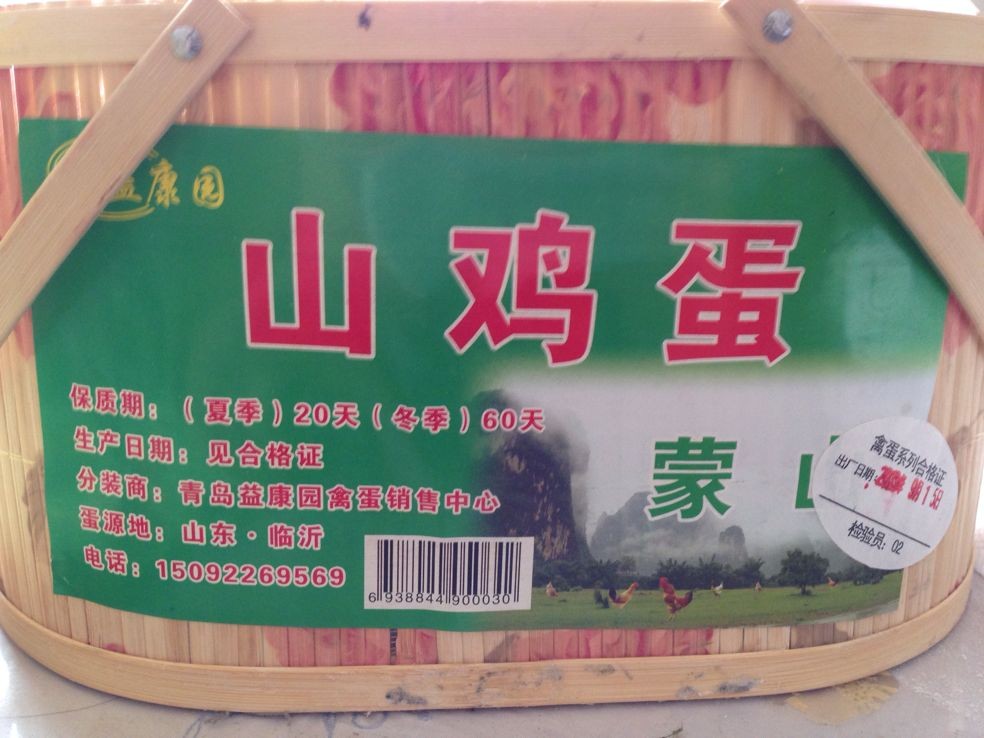

“益康园”山鸡蛋的商标上注明夏季保质期为20天。

青岛新闻网9月23日讯 近日,有网友在本网新闻爆料中发帖《青岛益康园~臭鸡蛋》。发帖人在帖子中表示,9月15日出厂的鸡蛋一箱32个全部坏掉。多次联系商品包装上的商家电话均无法联系到厂家。

记者电话联系了发帖人网友韦爵爷了解到,这箱鸡蛋本打算是出门送朋友的。“昨晚,小孩给打开了才发现鸡蛋是坏的,我看了一下日期发现是9月15号出厂的,刚刚过了7天怎么可能坏了呢?我打商标上的电话也没打通,这商家也太坏了昧良心赚钱,太气愤了!”

同一个商品,保质期却有不同的规定,地址等也为无效信息。

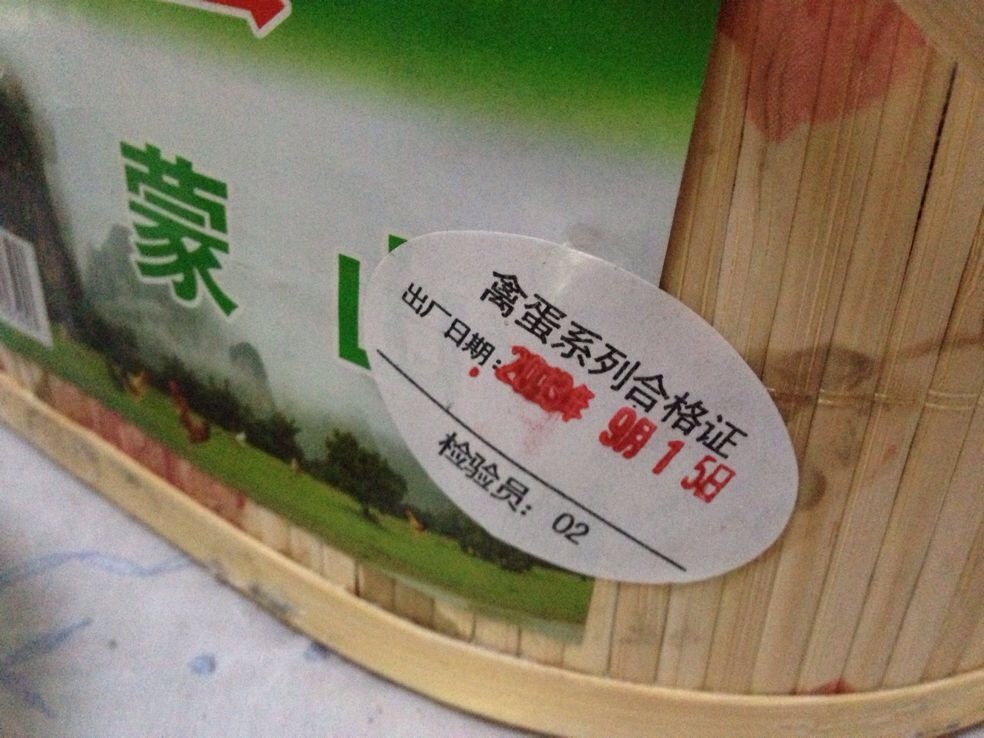

消费者对出厂日期表示质疑。

商家留“僵尸”号 四处游击

本网记者接到网友投诉后,多日拨打商品包装上的手机号,均无应答。在青岛益康园禽蛋销售中心印发的包装上,无法获得有效联系信息。除“无效电话”外,地址栏标明:青岛市益康园禽蛋销售中心。而记者从税务局网站上获悉,这家销售中心在李沧区,至于详细地址无从知晓。

“印上地址也没用,很多所谓的‘销售中心’,都是打一枪换一个地方。因为他们就是收鸡蛋的,不需要地方养鸡,收来的鸡蛋,也不积压,随收随卖。今天,我租了个房子在李沧,房租贵了,我再换个地方去别处”。做禽蛋生意三年的王先生对记者说。

据王先生介绍,商标上的联系方式,多半是个心理安慰,也为鸡蛋能够好卖而设立的“僵尸号”。消费者在购买鸡蛋时,很少拨打商家电话,只有当商品出了问题才会联系。所以,包装上的联系电话,对于商家来说意味着被投诉或索赔。无良商家自然选择拒接。此外,由于禽蛋销售商多以个人或家庭为单位,“游兵散勇、时聚时散”,连一部固话都很难“固”住。

送礼情节催熟“山”鸡蛋

如今物价飞涨,过节送礼让手头并不富裕的屌丝们,有些捉襟见肘。然而,送礼送形式,形式讲求:高端、大气、上档次。花钱不多,外表华丽,手里压称的礼品炙手可热。健康绿色、价格适中、包装高档的“山鸡蛋”粉墨登场。

“山鸡蛋完全玩的是概念。有良心的商家还收一收散养鸡下的蛋,昧良心的直接从抚顺路批发散鸡蛋当山鸡蛋卖。既吃不坏肚子,又没法辨认。说句实话,即便是散养鸡和笼养鸡下的蛋也没什么不同。你想想,都吃一样的饲料,在哪不是下蛋啊”。在早市做禽蛋销售的李女士对记者说。

李女士说,她在早市有固定的摊位,销售的禽蛋有十几种,明码标价,并告知顾客各种禽蛋的区别。她说,自己的货源是从平度老家直接运输过来的,没有中间环节,也不存在进店费之类的高额费用。每到节日前夕,很多“收蛋人”都从她这里直接批发禽蛋。卖出最多仍是笼养鸡下的粉皮鸡蛋。

“过节送礼,总不能拎个塑料袋装两斤鸡蛋吧。但是塑料袋换成礼盒就立马不一样了。虽说,蛋还是那个蛋”。李女士说。

鸡蛋“化妆师”:价格靠包装来定

中秋节前夕,鸡蛋的价格窜至5.5元/斤左右,平均0.7元/枚左右。而记者在香港中路一超市发现,最便宜的山鸡蛋身价也要翻上一倍。平均3、4元一枚的山鸡蛋比比皆是。包装上皆不寻常:有简约大气的纸箱装,有乡村气息的竹篮装,有原汁原味的草甸装。名称标新立异:“富硒蛋”、“虫鸡蛋”、“乌鸡蛋”、“柴鸡蛋”……

起一个时髦的名字,着一身华丽的行头,即可跻身“送礼舞会”。舞会上被传统绑架的消费者对蛋亲睐有嘉,好礼扯出好蛋。3年前,还以收废品维生的临沂小伙小何,如今靠“卖山鸡蛋”发了财。“山鸡蛋”进大超市有门槛,但是进小超市或小卖铺就容易得多。商标上标识的产品信息无需查验,“只要有就行”。小型商铺也愿意接受这样的“山鸡蛋”,因为利润大。他告诉记者,4元多钱一斤的鸡蛋,换上几块钱的包装,就能卖到8元、10元、20元。“山鸡蛋”的价格基本靠包装来定。包装有三六九等,而蛋还是那个蛋,山却是“山寨”的“山”。

山鸡蛋:中国独有 日美否认

美国和日本对鸡蛋的分类标准为:LL级(每个重69克以上);L级(63-69克);M级(57-63克);MS级(51-57克);S级(45-51克);SS级(45克以下),6个级别。未有普通鸡蛋与山鸡蛋之分。世界主要发达国家都有本国的蛋业质量安全标准,从饲料加工、蛋鸡饲养到最后蛋品生产、包装及出口等都需严格按照质量安全标准进行。在这些规定之下,“山鸡蛋”根本没有市场,因为所谓农户自产的“散养蛋”根本无法达到质量安全标准。

例如,国内某知名蛋品企业董事长在接受《生命时报》采访时表示,由于个体养殖过于分散、不够集中的生产方式,起不到对诚信的承载作用。由于其资本、技术实力落后,在市场竞争的压力下,农户就会想尽办法压低成本。比如说,“在蛋鸡饲料中,用廉价的肉骨粉和棉籽饼代替价格较高但更加营养安全的豆粕,这一切并不会被告知给消费者。”农业部家禽品质监督检验测试中心副主任徐桂云表示:“但这样一来,鸡蛋的品质就会受到影响,进而影响到消费者的健康”。

由于我国缺乏对上市蛋品称谓的管控,导致“柴鸡蛋”、“生态鸡蛋”、“健康鸡蛋”等五花八门名称的出现,严重误导了消费者。蛋品在质量安全上缺乏保障,不法商家还利用生产、加工、销售的制度空档,谋求暴利。一旦鸡蛋出现质量或食品安全问题,那些打游击的经销商和“散养户”就会瞬间蒸发,根本无法追溯。

民众意识亟待觉醒 质量标准更需完善

目前,市场上出现的名称繁杂的鸡蛋不计其数。由于国家没有出台相关标准,蛋品名称混乱,对于缺乏了解的消费者来说,“以名取蛋”、以价格辨优劣成为“流行病”。没有经过任何质量检验的蛋品可以轻松进入流通环节。即便是合格过检的蛋品,也普遍缺乏产品追溯机制。

消费者的盲目消费,和监管部门的松懈监管,都为所谓的“山鸡蛋”以可乘之机。此外,出口和“内销”的蛋品在质量标准上存在严重的“厚此薄彼”现象。如《中华人民共和国食品安全法》第68条(出口食品生产企业和出口食品原料种植、养殖场应当向国家出入境检验检疫部门备案)要求,蛋品出口企业必须有自己的备案基地。

据国家统计局公布数据显示,2012年中国禽蛋产量为2,860万吨左右,世界第一。禽蛋出口量占世界出口总量的比重不足10%,更不足我国蛋品总产量的1%。出口难的重要原因为,国内粗放的小农生产经营模式无法适应蛋品出口标准。

无论是国内还是国外消费者都迫切需要蛋品企业建立“公司+基地+标准化”的管理模式,从原料进厂、活禽养殖、生产加工、仓储运输都处于严格的质量监控之下,蛋品质量稳定。当地检验检疫局对出口蛋品也严格采取“基地备案+过程监管+出口抽检”的管理模式,全过程监管,保障产品质量。(本网记者)